Для миграционной политики характерно не только регулирование трудовой миграции. Россия занята обустройством «вынужденных переселенцев» и «беженцев», т.е. мигрантов, которые пытаются осесть на постоянное место жительство и получить российское гражданство.

Если в качестве временных трудовых мигрантов в СФО и ДФО выступают граждане стран Восточной Азии, то статус «временного переселенца» и «беженца» пытаются получить граждане стран СНГ.

Так, только 700 бывших граждан КНР получили за последние десять лет российское гражданство, 98% оседающих в России иностранцев – граждане стран СНГ.

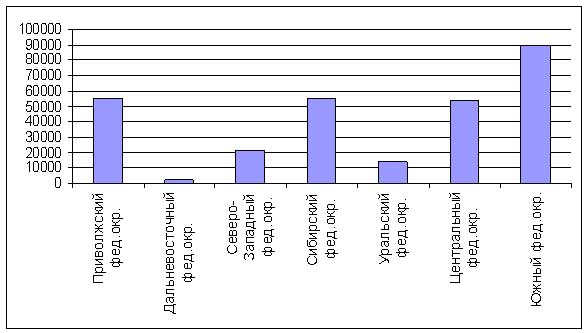

По состоянию на 1 апреля 2004 г. на учете в подразделениях по делам миграции России состояло 322,7 тыс. вынужденных переселенцев (132,6 тыс. семей) (рис. 2)72.

Как видно, наиболее массово граждане стран СНГ оседают в Южном федеральном округе (Ростовская и Ставропольская области, Краснодарский край), далее следуют Приволжский, Сибирский и Центральный федеральный округа. Менее всего граждан СНГ интересует Дальневосточный федеральный округ.

Следует отметить, что «бум» миграционного движения из стран СНГ уже прошел. По информации подразделений по делам миграции, в первом полугодии 2004 г. признаны вынужденными переселенцами только 1 805 человек.

Итак, вынужденные переселенцы из стран СНГ, как правило, практически не пребывают на территорию ДФО. В то же время СФО (более 50 000 вынужденных переселенцев и беженцев) занимает 2-4 место из федеральных округов по числу прибывших туда граждан СНГ, явно уступая только Южному федеральному округу.

Эту статистику косвенно подтверждает исполнение законодательства по вопросам вынужденных переселенцев, политических беженцев.

После принятия Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 151 наблюдается увеличение количества лиц, приобретших российское гражданство. Темпы этого процесса выросли по оценкам УДМ более чем в два раза по сравнению с 2003 г.

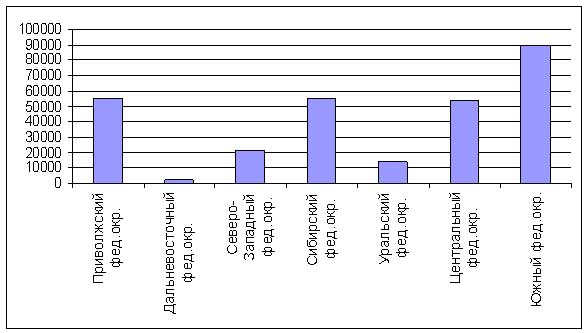

За шесть месяцев 2004 г. приобрели российское гражданство около 90 тыс. человек, из которых более 64 тыс. – в упрощенном порядке (за весь 2003 г. – чуть более 38 тыс., из которых в упрощенном порядке – 26 тыс.)73.

Наиболее часто принимали российское гражданство иностранные граждане в Центральном федеральном округе – 23 943 чел., затем Сибирском федеральном округе – 21 085 чел, Приволжском федеральном округе – 16 136 чел., Южном федеральном округе – 15 031 чел., Уральском федеральном округе – 6 778 чел, Северо-западном федеральном округе – 6 740 чел., Дальневосточном федеральном округе – 2 585 чел.

Итак, в Дальневосточном федеральном округе российское гражданство приняло 2 585 человек, а Сибирском федеральном округе 21 085 человек.

Количество вынужденных переселенцев на территории ДФО, в отличие от СФО, невелико и имеет стойкую тенденцию к снижению. На 1 июля 2004 г. на учете в подразделениях по делам миграции состояли 2 023 вынужденных переселенца (942 семьи). В январе - июне 2004 г. снято с учета 787 вынужденных переселенцев (364 семьи)74.

Наибольшее количество граждан, имеющих статус вынужденного переселенца, по-прежнему проживают в Приморском, Хабаровском краях и Сахалинской области: на учете в подразделениях по делам миграции состояло соответственно 888, 371 и 304 человека.

На 1 июля 2004 г. на учете в подразделении по делам миграции Сахалинской области состояло 13 беженцев (5 семей). В других подразделениях беженцев на учете не было75.

В январе - июне 2004 г. для указанной категории граждан было приобретено за счет средств федерального бюджета два жилых помещения, выдано четыре свидетельства на получение безвозмездных субсидий на приобретение жилья. Организован отдых 42 детей из семей вынужденных переселенцев, направлено на санаторно-курортное лечение 28 человек76.

За получением компенсации за утерянное жилье и/или имущество в подразделения по делам миграции обратились три семьи, пострадавших в результате разрешения кризиса в Чеченской республике. Решений о выплате компенсаций временными комиссиями не принималось77.

Более интенсивно работа с вынужденными переселенцами идет в УДМ субъектов СФО.

В 2003-2004 г. в СФО наблюдалось дальнейшее снижение численности лиц как обращающихся с ходатайствами о признании вынужденными переселенцами, так и имеющих этот статус. Если на 1 января 2003 г. в подразделениях по делам миграции состояли на учете в качестве вынужденных переселенцев 74 599 человек (28 458 семей), то на 1 июля 2004 г. – 55 765 человек (24 426 семей). В январе-июле 2004 г. соответствующий статус получили 6 человек (2 семьи), сняты с учета 9 595 человек (4045 семей)78.

Основная масса вынужденных переселенцев - выходцы из государств Средней Азии - Казахстана (55%), Узбекистана (15,7%), Таджикистана (12,2%), Киргизии (5,6%)79.

Свыше 70 % вынужденных мигрантов, прибывших в Сибирь, расселяются на территориях Новосибирской области, где на 1 июля 2004 г. на учете было 12 426 человек. Далее следует Алтайский край (10 648), Кемеровская (9 120) и Иркутская области (8 643 чл.), Красноярский край (7 200 человек)80.

Есть серьезные административные упущения со стороны правоохранительных органов при обращении с вынужденными переселенцами и беженцами.

В ходе проверки Управления по делам миграции УВД Омской области выявлено, что практически все лица признаны в 2003 г вынужденными переселенцами необоснованно. Допущен также ряд других нарушений, в том числе при заключении договоров купли-продажи жилья. Работа подразделения по рассмотрению ходатайств о признании лиц вынужденными переселенцами оценена как неудовлетворительная. Начальник Управления по делам миграции освобожден от занимаемой должности81.

В соответствии с решением оперативного совещания от 17 февраля 2004 г. проведена проверка МВД Республики Бурятия по реализации мер в области миграционной политики. Выявлен ряд недостатков в деятельности Управления по делам миграции, в том числе в информационно-аналитической работе, работе с вынужденными переселенцами по возврату ссуд.

Есть свои проблемы в работе с вынужденными переселенцами и беженцами и в Иркутской области.

Отметим, что первые беженцы в области появились в августе 1992 г. из Таджикистана, Азербайджана, Чечни, Молдавии, Абхазии, Грузии. Тогда их было зарегистрировано всего 96 человек. В следующем году было принято более 1 511 человек, а за 11 месяцев 1994 г. – 1 745 человек. К 1998 г. в области проживало более 7 000 беженцев и вынужденных переселенцев82.

В этом притоке русские составляли подавляющее большинство – 70%. Более половины – 50 % - люди трудоспособного возраста. В большинстве своем иммигранты из стран СНГ это высококвалифицированные кадры, обладающие значительным трудовым потенциалом83.

Как и по всей стране, беженцам и вынужденным переселенцам пришлось столкнуться с множеством проблем, и одна из самых трудных – это проблема жилья. Жилье в Иркутской области дорогостоящее. Вторая трудность – трудоустройство. Едут в область в основном люди «городских» профессий. Но на региональном рынке труда предложение работников превышает спрос84.

Работа по жилищному обустройству вынужденных переселенцев в Иркутской области проводилась в двух направлениях: приобретение Управлением для переселенцев жилья и выделение им субсидии в соответствии с «Порядком предоставления вынужденным переселенцам безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья», утвержденным приказом МВД России от 9 октября 2002 г. за № 971. За первое полугодие 2004 г. по вопросам жилищного обустройства обратился 91 человек, подготовлено 149 запросов и писем. В области создан сводный список вынужденных переселенцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в постоянном жилье)85.

До 2002 г. вынужденным переселенцам предоставлялись беспроцентные возвратные ссуды на строительство (приобретение) жилья. В соответствии с постановлением Правительства России № 106 от 28 января 1997 г. в Иркутской области 542 семьи получили ссуды. Письмом ФМС МВД Российской Федерации от 3 сентября 2002 г. № 20/1525 было рекомендовано временно приостановить прием документов о предоставлении ссуды. Но контроль по взысканию с заемщиков просроченной задолженности по ссудам осуществляется до настоящего времени (всего погашено 105 ссуд, в том числе в марте 2004 г. - 5)86.

Проводился анализ ежемесячных поступлений по погашению ссуд вынужденными переселенцами, после чего направлялись письма-напоминания ссудозаемщикам-задолжникам. Всего за первый квартал 2004 г. подготовлено и направлено 20 таких писем. При не поступлении долга готовятся исковые заявления в суды области. Всего подготовлено 49 исковых заявлений по взысканию ссуд на строительство или приобретение жилья, выданных вынужденным переселенцам, нарушающим условия договора по их возврату. Судами в полном объеме удовлетворены 30 исковых заявлений. По решениям судов 14 ответчиков объявлены в розыск. В январе-феврале 2004 г. отозвано два судебных иска в связи с полным погашением ссуды. Трое ссудоплательщиков продолжили гасить ссуду после подготовки исков в суд87.

Средства на приобретение жилья для постоянного проживания или предоставление безвозмездной субсидии на строительство (покупку) жилья поступают из федерального бюджета. За время работы УДМ УВД Иркутской области приобретено 176 квартир на сумму 25 865,0 тыс. руб., предоставлены 32 безвозмездные субсидии в соответствии с Приказом МВД России от 9 октября 2002 г. № 971 на сумму 10 395,8 тыс. руб.

В соответствии с «Порядком выплаты компенсаций за утраченное жилье или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской республике и покинувшим ее безвозвратно», утвержденным постановлением Правительства России от 30 апреля 1997 г. № 510, ведется прием граждан, выехавших из Чеченской республики.

В Иркутской области выплачено компенсаций за утраченное жилье и имущество гражданам (32 семьи), пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской республики, на общую сумму 3 456,5 тыс. руб.88

Одним из направлений работы УДМ Иркутской области в рамках адаптации мигрантов из стран СНГ, решившихся принять российское гражданство, является оказание материальной помощи семьям, имеющим детей, в рамках целевой федеральной программы «Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев». На указанную программу в 2004 г. ожидалось поступление средств в размере 362 тыс. руб. В конце января поступили средства в 250 тыс. руб. на летний оздоровительный отдых детей.

В Забайкалье работа с вынужденными переселенцами уже практически не ведется. Иркутск - это последний крупный форпост миграционного движения из стран СНГ.

Так, на начало 2004 г. в Управлении по делам миграции УВД Читинской области на учёте состояло 185 семей (372 человека) вынужденных переселенцев. Абсолютное большинство переселенцев размещаются в городской местности, так как здесь легче решаются вопросы трудоустройства и приобретения жилья. По национальному составу основную массу вынужденных мигрантов составляют русские – 86%89.

С ходатайством о предоставлении статуса вынужденного переселенца в 2003 г. обратилась в Читинской области семья из трех человек.

Несмотря на то, что количество лиц, получающих статус вынужденного переселенца, в последние годы неуклонно уменьшается, острота проблемы по их обустройству в Читинской области не снижается. Данное обстоятельство объясняется прежде всего тем, что обустройство вынужденных переселенцев растягивается на годы из-за сложной социально-экономической обстановки.

Итак, в результате недостаточного финансирования постепенно снижается поток переселенцев в СФО из стран СНГ. ДФО и даже Читинская область СФО в силу отдаленности и экономических трудностей в крае является непривлекательным регионом для поселения с точки зрения беженцев и вынужденных переселенцев из стран СНГ.

Таким образом, лишь малая часть пребывающих в регион иностранцев рассматривают его как постоянное место своего проживания. Для подавляющего большинства эта территория является местом временного пребывания.

По структуре мотивов «маятниковая» миграция прежде всего коммерческая (торговля) и только затем трудовая.

Иностранные граждане приезжают по туристическим визам, а в действительности занимаются коммерческой и трудовой деятельностью. Поэтому наиболее распространенными в СФО и ДФО видами правонарушений, совершаемыми иностранными гражданами и лицами без гражданства, являются несоблюдение порядка регистрации, уклонение от выезда по истечении срока пребывания и проживание с недействительными документами.

Во многом росту числа нелегалов в СФО способствуют недостатки современного российского законодательства, выражающиеся в низких штрафных санкциях, предусмотренных КоАП в отношении нелегалов и несовершенный механизм выдворения.

Хотя по официальным цифрам ФМС иностранная трудовая миграция на восточных окраинах численно и процентно по отношению к другим регионам России невелика, тем не менее, мы можем констатировать динамику - объем официальной трудовой миграции в СФО и ДФО с 1997 по 2004 г. вырос в 3-3,5 раза. Рост числа трудовых мигрантов сопровождается при существующем законодательстве ростом административных правонарушений.