Человечество зародилось и действует в природной среде. Являясь частью природы, человек существует лишь благодаря непрерывному использованию ее ресурсов. Их исчезновение, деградация, изменение полезных свойств и качеств отражается на условиях жизни как отдельных обществ, так и всего человечества в целом. Природная среда не является нейтральным и стабильным окружением. Она находится в состоянии непрерывного развития и изменения. Эти трансформации не всегда полезны и безопасны для животного мира и для человека. Поэтому знание о природных катаклизмах, их предвестниках и разрушительных последствиях необходимы каждому специалисту, работающему в системе общественной безопасности и населению в целом.

С другой стороны, и человечество по отношению к природной среде выступает активной силой, постоянно наращивающей глубину и масштабы своей эксплуатации естественных ресурсов, и вмешивающейся в действие глобальных природных механизмов. Поэтому нерациональное природопользование и игнорирование законов природы приводит к опасным для общества последствиям. В связи с этим необходимо знать и понимать пределы допустимого вмешательства в природные процессы, а также уметь пользоваться механизмами и процессами, компенсирующими разрушающее воздействие на природные системы в планетарном и локальном масштабах.

В процессе жизни и хозяйственной деятельности человек непосредственно взаимодействует с ограниченной частью природы, которая именуется окружающей природной средой. Она понимается нами, солидарно с Н.Ф. Реймерсом как совокупность природных и незначительно измененных деятельностью людей неживых и живых естественных факторов, оказывающих влияние на человека1. Однако большинство людей, осуществляя хозяйственную и бытовую деятельность, взаимодействуют не с природной, а с антропогенной средой. Она представляет собой природную среду, прямо или косвенно, намеренно или непреднамеренно измененную людьми. Поэтому специалистами чаще используется термин среда жизни человека, обозначающая совокупность природной среды, преобразованных человеком природных ландшафтов, техногенной среды и созданных им живых сообществ (для получения сельхозпродукции и рекреации, социальной среды, среды населенных мест и внутриквартирной среды.

В околоземном пространстве, на поверхности планеты и в ее недрах постоянно происходят природные катаклизмы, которые приводят к разрушениям жилых зданий и производственных сооружений, и зачастую к гибели людей. По классификации, действующей в Российской Федерации, (Пост. СМ РФ от 13 сент. 1996 г.) чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся на локальные, территориальные, федеральные и трансграничные (происходящие за ее пределами)2. Исторический опыт человечества показывает, что количество разнообразных катастроф и чрезвычайных ситуаций не уменьшается, а напротив, возрастает. Более того, чем выше уровень индустриального развития региона и больше проживает в нем населения, тем крупнее материальные последствия и человеческие жертвы природных и техногенных катаклизмов.

В большинстве давно обжитых районов планеты накоплен статистический материал, позволяющий с высокой степенью точности предсказывать повторяющиеся стихийные бедствия и тем самым минимизировать число жертв и наносимый стихией ущерб. Но некоторые стихийные бедствия предсказать пока невозможно. И тогда все решает профессионализм и самоотверженность сотрудников специальных органов, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности. Поэтому им необходимо знать опасные природные явления и средства борьбы с их последствиями.

Статья посвящена анализу основных экологических проблем, свойственных Прибайкальскому региону. Под экологическими проблемами автор понимает явления, обусловленные негативным воздействием человека на природу (в процессе хозяйственной, военной и другой деятельности) и природной среды на человека и его экономику, затрагивающие жизненно и хозяйственно значимые процессы, вызванные естественными причинами. В соответствии с таким пониманием рассматриваемой проблемы, в статье, во-первых, анализируются природные катаклизмы, зарегистрированные на территории Прибайкалья, а во-вторых, антропогенные угрозы природной и социальной среде региона.

Наиболее опасным природным явлением, свойственным Прибайкалью, являютсяземлетрясения. Так называют колебания земной поверхности, вызванные природными или антропогенными факторами. По сути дела, это прохождение серии колебаний через породы Земли, которые представляют собой упругую среду, способную передавать колебания внутри себя и по поверхности.

В результате деятельности человека могут возникать искусственно вызванные, или техногенные землетрясения. Их сила меняется от небольших колебаний грунта, связанных с движением транспорта, до заметных сотрясений, вызванных наземными и подземными ядерными взрывами, созданием водохранилищ и закачкой вод в глубокие горизонты. Так, закачивание зараженных радиоактивными отходами вод в глубокие скважины в штате Колорадо (США) вызвало более 700 небольших землетрясений. А создание каскада Ангарских водохранилищ ГЭС усугубило сейсмическую ситуацию в Предбайкалье.

Однако происходят несравненно чаще и гораздо сильнее проявляются землетрясения, вызванные природными факторами, прежде всего, выделением тепла в недрах Земли. Их непосредственными причинами являются: образование разрывных нарушений в земной коре, вулканизм, воздействие различных факторов. В соответствии с причинами они делятся на тектонические, вулканические и обвальные землетрясения.

Районы, подверженные землетрясениям, распределены довольно неравномерно, до 90% их приходится на кольцевой тихоокеанский пояс. В год происходит более 20 сильных землетрясений, вызывающих большие разрушения, из них в среднем одно - катастрофическое. За год регистрируется около 1 млн слабых толчков. Обычно землетрясения повторяются в одних и тех же районах, но закономерности в их повторяемости установить не удалось.

Байкальский регион относится к зоне повышенной сейсмичности, однако ее проявления неравномерны по годам. В частности, во второй половине ХХ в. рекордное число ощутимых землетрясений Иркутск испытал в 1999 г. Интенсивность наиболее сильного из них достигла 5-6 баллов, но в подавляющем большинстве они были слабыми. Населением города землетрясения ощущались более 50 раз при средней частоте их повторений 4 раза в год. Контроль землетрясений осуществляется Байкальской опытно-методической сейсмологической экспедицией. В 1999 г. ею в регионе определено 550 эпицентров землетрясений, что в 3 раза превысило показатель предшествовавших лет3.

Если рассмотреть эту проблему в историческом разрезе, то в Иркутске с наибольшей силой ощущались землетрясения с эпицентрами на Байкале и в Монголии. В качестве примеров наиболее сильных катаклизмов стоит упомянуть Цаганское землетрясение 1862 г. на Байкале, Таннуольские - 1905 г. и Гобби-Алтайское - 1957 г. в Монголии.

В соответствии с составленным сейсмологом С.И. Голенецким 300-летним каталогом землетрясений, 8-балльные катаклизмы в городе зафиксированы дважды. 7-балльные сотрясения в среднем происходили несколько реже, чем раз в полвека, но 7-балльные и 8-бальные совместно - напротив, несколько чаще, чем через полвека. Средний интервал времени для землетрясений с 6 балла и выше составлял - 15 лет, с 5 и выше - 6,5 лет, с 4 балла и выше - 2 года.

Во второй половине ХХ в. в Иркутске в среднем ежегодно ощущалось 4 землетрясения. По преимуществу это были слабые 2-3-балльные подземные толчки, но среди них ощущались и достаточно сильные сотрясения до 6-7 баллов. Поскольку развитие геологических структур в зоне Байкальского рифта и в Монголии будет продолжаться и в дальнейшем - землетрясения в Прибайкалье будут происходить и впредь4.

Существуют различные способы определения интенсивности землетрясений, но наиболее понятным для непрофессионала является метод анализа их последствий, проявившихся на поверхности Земли, и выражаемый в баллах (см. табл. 1).

Представляется целесообразным кратко рассмотреть меры безопасности, которые должны применяться с целью уменьшения трагических последствий землетрясений. Следует отметить, что точно прогнозировать время, место и интенсивность землетрясений пока невозможно. Однако в сейсмоопасных районах необходимо проводить следующие мероприятия по защите от землетрясений:

Важно составлять карты. Для этого интенсивности землетрясений, определенные в каждом пункте, наносятся на карту, и по ним проводятся изосейсты - линии, разделяющие участки с разной интенсивностью. Главная ценность такой карты в том, что она привлекает внимание к участкам с недостаточно прочными постройками, особенно при плохих грунтах основания. Это позволяет уменьшать разрушительные последствия будущих землетрясений.

Обязательно обеспечивать сейсмостойкость построек. Особое внимание следует уделять предприятиям, аварии на которых могут привести к выбросам отравляющих веществ. По данным американских специалистов, стоимость строительства сейсмостойких сооружений возрастает менее, чем на 10%, если все учесть на стадии проектирования.

Учитывать, что при выборе строительных конструкций наиболее безопасны те, которые способны двигаться как единое целое, т.е. так, чтобы отдельные их части не ударялись друг от друга.

Не возводить постройки на неустойчивых грунтах: лучшим основанием для крупных построек оказываются скальные выходы коренных горных пород, не имеющие разрывных нарушений.

Учитывать уровень риска, для чего создавать карты сейсмической опасности с конкретными особенностями геологической ситуации.

Привести ныне существующие постройки в соответствие со стандартами сейсмостойкости.

Составлять планы мероприятий по смягчению последствий подземных толчков.

Таблица 1.

Краткая характеристика результатов землетрясений и их оценка в баллах

(по шкале МSК-64)5

|

Интенсивность, баллы |

Характеристика землетрясения

|

Внешний эффект

|

|

1 |

Незаметное |

Колебание почвы отмечается приборами |

|

2 |

Очень слабое |

Ощущается в отдельных случаях людьми, находящимися в спокойном состоянии |

|

3 |

Слабое |

Колебания отмечаются немногими людьми |

|

4 |

Умеренное |

Отмечается многими людьми, возможно дребезжание стекол |

|

5 |

Довольно сильное |

Качание висячих предметов, многие спящие просыпаются |

|

6 |

Сильное |

Легкие повреждения зданий, тонкие трещины в штукатурке |

|

7 |

Очень сильное |

Трещины в штукатурке и откалывание отдель-ных кусков, тонкие трещины в стенах |

|

8 |

Разрушительное |

Большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб |

|

9 |

Опустошительное |

Обвалы в некоторых зданиях, обрушение стен, перекрытий, кровли |

|

10 |

Уничтожающее |

Обвалы во многих зданиях. Трещины в грун-тах до метра шириной |

|

11 |

Катастрофа |

Многочисленные трещины на поверхности Земли, большие обвалы в горах |

|

12 |

Сильная катастрофа |

Изменение рельефа в больших размерах |

К счастью, в отличие от землетрясений, которые пока невозможно предсказать, большинство других опасных природных явлений поддаются прогнозированию. К ним относятся и сезонные экстремальные условия погоды, создающие серьезные осложнения для народного хозяйства и населения Прибайкалья, и, прежде всего,низкие температуры воздуха. В таких условиях увеличивается вероятность аварийных ситуаций и выхода из строя техники, вследствие ломкости металлов, полимеров и других материалов, из которых состоят основные узлы машин, механизмов, оборудования. Установлено, что под влиянием низких температур количество отказов мощных экскаваторов, работавших в Восточной Сибири, возрастало в 5-6 раз по сравнению с летним периодом. При этом наиболее опасны температуры воздуха ниже -30 С.

Высокая степень континентальности, обусловливающая регулярную повторяемость низких температур, является одной из главных особенностей климата Прибайкалья, причем отдельные зимы отличаются исключительной суровостью. В частности, 11-14 декабря 1965 г. в северо-западных районах Иркутской области температура воздуха опускалась до -50 С, что послужило причиной прекращения работ в леспромхозах. В январе и феврале 1969 г. сильные (до -40 С, в отдельных местах до -50 С) и продолжительные морозы (от 5 до 28 дней) установились более чем на 90% площади Приангарья и стали причиной простоя техники, прекращения работ на судоверфях, строительных участках. Таким образом, для нужд строительства и эксплуатации крупных объектов промышленности, энергетики и транспорта, для устойчивого развития сельского хозяйства объективно необходимы сведения о пространственно-временной структуре режима низких температур воздуха.

Анализ вековых колебаний повторяемости годового числа дней с низкими температурами воздуха (Т -30 С) в Иркутске в 1888-1976 гг. показал тенденцию уменьшения числа дней с температурой воздуха -30 С и ниже с конца прошлого столетия вплоть до середины 60-х гг. Это согласуется с фактическим общим потеплением в этот период, выразившимся в повышении годовой температуры на Евроазиатском континенте6.

Со второй половины 60-х гг. началось постепенное усиление суровости зим, продолжавшееся до 90-х гг. В конце ХХ в. наблюдался слабо выраженный процесс потепления, среднегодовые температуры воздуха оказались лишь на 0,1-0,7 С выше средних многолетних значений. В частности, отличительной особенностью 1999 г. была контрастность средних месячных температур воздуха, когда аномально теплые месяцы чередовались с аномально холодными. Прослеживалась она и внутри месяцев. Например, погода в январе на территории области была очень неустойчивой. Аномально теплый период (с конца декабря по 4-5 января) почти повсеместно сменился резким похолоданием (во второй и третьей пятидневках января), когда температура воздуха опускалась до -30, -40 С. На смену ослабевшим морозам последующего периода пришло еще более резкое похолодание последней пятидневки января, когда абсолютный минимум температуры воздуха приблизился к экстремальным величинам (-45, -55 С)7. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на тенденцию глобального потепления, в нашем регионе сверхнизкие температуры по-прежнему являются ежегодной реальностью, и неучет этого явления чреват серьезными последствиями в виде размороженных теплоцентралей и водоводов.

Кроме значительных холодов, господствующих на территории Прибайкалья, не меньшую, а большую опасность представляютаномально высокие температуры воздуха. Длительные периоды с высокой температурой воздуха отрицательно, а зачастую губительно сказываются на состоянии сельскохозяйственных культур в любой стадии их вегетации, затрудняют перевозку и хранение продуктов питания. От степени теплового воздействия на организм человека принципиально зависит его самочувствие, работоспособность и производительность труда. И, наконец, чрезвычайно серьезную опасность представляют высокие температуры воздуха для лесного хозяйства, поскольку при затяжных периодах сильной жары, сопровождающейся, как правило, засухой, увеличивается вероятность возникновения лесных крупномасштабных пожаров.

Высокими температурами для Прибайкалья являются уровни в +25-30 С и выше. Самыми жаркими территориями являются центральные районы Иркутской области (Усть-Илимск, Илимск, Жигалово), где число дней с температурой воздуха 25 С и выше составляет 40 и более за летний сезон. К северу повторяемость высоких температур воздуха уменьшается и в пределах Ербогаченской равнины число дней выше 25 С сокращается до 26-28. Эта же тенденция прослеживается при продвижении к югу, где благодаря оживлению циклонической деятельности возрастает облачность. На территории Иркутско-Черемховской равнины температура выше 25 С отмечается 24-30 дней.

В сложных орографических условиях горной системы Восточного Саяна режим высоких температур характеризуется большим разнообразием и зависит от высоты местности над уровнем моря и особенностей рельефа. Например, на ст. Монды, расположенной на высоте 1330 м над уровнем моря, отмечается 15 дней с температурой равной 25 С, в то время как в Ильчире (Н = 2083 м), находящемся на расстоянии всего 40-50 км, такие температуры случаются в среднем однажды в 25 лет. Особенно выделяется в горах Саяна Тункинская котловина (ст. Тунка), где температура в +25 С и выше наблюдается 42 дня в году8.

Степень неблагоприятного воздействия высоких температур воздуха определяется не столько достижением температурой критических пределов, сколько длительностью их действия. В центральных и южных районах Иркутской области в среднем за год отмечается 10-15 периодов с температурой выше 25 С, средняя продолжительность этих периодов составляет 2-3 дня. При этом примерно половина всех периодов имеет длительность 1-2 дня, а повторяемость периодов продолжительностью более 10 дней составляет 5-7%. В наиболее неблагоприятные годы максимальная температура воздуха выше 25 С может наблюдаться в течение 17-25 дней подряд.

В ряде случаев высокие температуры воздуха наблюдаются в сочетании с другими неблагоприятными условиями погоды. В частности, при температуре +25 С в 15-40% случаев происходят грозы, и в 70-80% - отсутствие дождя, в большинстве случаев - низкой относительной влажности воздуха9.

Аномально высокая температура вызывает такое опасное явления, какзасуха. В частности, в 1999 г. она была специфичной. С 3-4 мая на территории области установилась необычайно жаркая сухая погода. В отдельные дни температура повышалась до 32-36 С. По станциям Качуг и Бохан 26 мая превышен абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений (более 100 лет). В мае наблюдалось 9-14 дней с дневными температурами выше 25 С при норме 2-4 дня. В связи с этим 10-18 дней наблюдались средние и сильные суховеи, вызвавшие значительные потери почвенной влаги. С установлением в июле аномально жаркой сухой погоды, засушливость усилилась. К середине июля на территории области сформировалось 2 очага засухи. От засухи у зерновых отмечалось преждевременное засыхание нижних листьев, низкорослость растений, недоразвитый колос, местами пустоколосица; у картофеля - пожелтение нижних листьев, местами опадание соцветий. На легких почвах произошло "выгорание" сеяных и луговых трав. Общий ущерб от засухи 1999 г. по области составил 56 млн руб.10 С начала XXI в. засухи в Прибайкалье происходят систематически.

Другим, столь же опасным для сельского хозяйства природным фактором, являютсязаморозки. Заморозком называется падение температуры воздуха или на поверхности почвы до 0 С и ниже на фоне устойчивой положительной температуры. Их делят на радиационные (утренники), обусловленные охлаждением почвы посредством эффективного излучения при безоблачной и тихой погоде, и адвективные, вызванные волной холодного воздуха с отрицательной температурой. В случаях падения температуры до нуля и ниже, связанных с адвекцией холода и последующим выхолаживанием подстилающей поверхности путем радиационного излучения, заморозки называются адвективно-радиационными или смешанными. Практика показывает, что особенно интенсивными, а потому наиболее опасными являются радиационные заморозки.

Случаи падения температуры до 0 С и ниже на территории Прибайкалья наблюдались в течение всего вегетационного периода и, следовательно, могут захватить любую фазу развития сельскохозяйственных культур. Повреждая в той или иной степени растения, заморозки наносят большой ущерб народному хозяйству. В частности, необычные по силе заморозки охватили территорию Иркутской области 23-26 июня 1974 г., что примерно на 19-26 дней позднее средней многолетней даты. Температура воздуха понижалась до -4 С, местами до -6 С. Характерно, что заморозки такой интенсивности в конце июня отмечались впервые в истории наблюдений. В результате сильно пострадали многие сельхозкультуры: местами полностью погибла наземная часть картофеля, почернели листья у 80-100% посевов кукурузы. 7-9 июля 1978 г. на территории Приангарья, за исключением юго-восточной части Иркутско-Черемховской равнины, наблюдались необычные по площади распространения заморозки до -5 С в низинах. Из-за столь позднего срока они вызвали сильные повреждения ботвы картофеля, листьев кукурузы, гороха, помидоров, огурцов, а на отдельных площадях овощи, зерновые и зернобобовые культуры погибли полностью11.

Самыми морозоопасными оказываются высокогорные районы Восточного Саяна, где среднегодовое число дней с заморозками составляет 52-65 за сезон. Исключением является Тункинская котловина, где благодаря сильной заболоченности и наличию большого количества мелких озер, повторяемость заморозков составляет около 30 дней. Велика повторяемость заморозков на севере Иркутской области, в вогнутых формах рельефа Патомского нагорья и в северной части Прибайкальской впадины. Здесь в среднем отмечается 37-42 дня в году с этим явлением. В центральной части области (Братско-Усть-Илимский ТПК, районы западного участка БАМа) число дней с заморозками колеблется от 30 до 38, а в основных сельскохозяйственных районах, расположенных главным образом в пределах Иркутско-Тулунской степной и лесостепной зон, заморозков значительно меньше (21-26 дней). Реже всего (10-20 дней) заморозки наблюдаются на побережье южной половины озера Байкал.

В конце ХХ в. (1999 г.) опасные заморозки наблюдались в июне, после интенсивных неоднократных вторжений арктического воздуха по всей территории области в периоды 1-5, 13-15, 20-22, а в пониженных формах рельефа на уровне травостоя еще и 26-28 июня. Наиболее интенсивными, с охватом всей территории области, были заморозки 3-4 июня. В основной земледельческой зоне области интенсивность их составила -1, -4 в воздухе и -2, -6 С на поверхности почвы. Вероятность наступления заморозков в первой декаде июня в основных сельскохозяйственных районах области составляет 40-60%.

Первые осенние заморозки отмечались 11-13 сентября (на 1-2 недели позже среднемноголетних сроков) и уже особой опасности не представляли, хотя были достаточно интенсивными (-1,-5 С). Повреждены лишь своевременно неубранные массивы кукурузы на силос. Необычно сильной интенсивностью отличались заморозки 16-17 сентября: -5,-8, местами до -9,-10 С12.

Большой вред сельскохозяйственным культурам наноситпромерзание почвы, т. е. охлаждение поверхности до нулевой или отрицательной температуры. Понижение температуры ниже критической на глубине узла кущения может привести к полной гибели растения. Сведения о глубине промерзания почвы нужны не только для сельского хозяйства, но и при прокладке и эксплуатации газо- и нефтепроводов, при закладке фундаментов различных сооружений. Понижение температуры почвы до 0 С на территории Иркутской области начинается в конце октября. В этом месяце наибольшая толщина промерзания грунта составляет 30-100 см, в прибрежных районах Северного Байкала - 20-70 см, а на юге озера даже в конце ноября почва промерзает не каждый год. Максимальная глубина проникновения в почву нулевой температуры отмечается преимущественно в марте - апреле. На большей части области она составляет 250-300 см и более и несколько меньше (150-200 см) на побережье Южного Байкала.

В отдельные зимы глубина проникновения в почву отрицательной температуры может значительно превышать среднегодовые показатели. Зимой 1968/1969 гг. длительные сильные морозы и небольшой снежный покров способствовали глубокому промерзанию почвы. На некоторых контрольных станциях максимальная глубина промерзания оказалась почти на 100 см больше средней и самой значительной за весь период наблюдений. Продолжительность устойчивого промерзания почвы по области составляет 5-6 месяцев, на Байкале несколько меньше13.

Термин "стихийное бедствие" широко распространен как среди специалистов, так и среди населения региона. Им называют любое разрушительное природное и природно-антропогенное явление (землетрясение, наводнение, извержение вулкана и др.) В ряду стихийных бедствий наиболее распространенными являются разрушения, создаваемые движением воздушных масс. Воздушный океан (атмосфера) в отличие от водного покрывает всю территорию планеты, поэтому стихийные бедствия, имеющие ветровую природу, являются повсеместными.

Катастрофические природные явления, связанные с перемещением воздушных масс, дифференцируются по скорости движения. Самым мощным и опасным ветровым явлением на планете являетсясмерч. Это атмосферный вихрь большой энергии (со скоростью ветра до 100 м/с), имеющий вид суженного в середине столба воздуха (вертикального или наклонного), обычно движущегося против часовой стрелки, с диаметром до нескольких десятков или сотен метров, а при своем образовании имеет вид воронки ("хобота"), спускающейся с облаков и/или подымающейся с поверхности земли. Это явление в нашем регионе не зафиксировано.Ураганом называется ветер силой в 12 баллов и более по шкале Бофорта, т. е. со скоростью 32 м/с и выше. Подобный тип воздушного бедствия в регионе также не возникает. У нас распространенабуря - очень сильный ветер (10-12 баллов) со скоростью 25-32 м/с, несущий огромное количество твердых частиц (пыли, песка, соли и т. п.), выдуваемых в незащищенных растительностью местах и наметаемых в других.

Для оперативной визуальной оценки подобных стихийных последствий, которая очень важна для принятия необходимых действий, используется балльная шкала английского адмирала Бофорта. Он в 1806 г. предложил оценивать скорость и силу ветра в баллах, для чего разработал соответствующую 12 бальную шкалу. Она проста в употреблении и до сих пор используется специалистами (см. табл. 2).

Кроме характеристики силы и скорости ветра необходимо понимать природу и знать трансформацию этих явлений. Поэтому более подробно рассмотрим природу наиболее разрушительных воздушных феноменов, зафиксированных в Прибайкалье.

Бури отличаются большим разнообразием. Часть из них отличается одновременным развитием вихревого и поступательного движения (вихревые бури). Для других характерно только движение воздуха в форме потока (потоковые бури). Чаще всего пылевые бури являются результатом пренебрежения к сохранению экологического равновесия. Они, как правило, служат показателем нарушения поверхности почвы неправильными агроприемами - превышением допустимых размеров полей, плохо рассчитанными севооборотами, недооценкой приемов агролесомелиорации и др.

Таблица 2.

Краткая характеристика результатов действия ветра различной интенсивности

(в баллах)14

|

Баллы |

м/с |

км/ч |

Признаки |

Баллы |

м/с |

км/ч |

Признаки |

|

1 |

0,9 |

3,24 |

Изгибается дым |

7 |

15,5 |

55,8 |

Изгибаются стволы деревьев |

|

2 |

2,4 |

8,64 |

Шевелятся листья |

8 |

18,9 |

68,4 |

Ломаются ветви |

|

3 |

4,4 |

15,84 |

Двигаются листья |

9 |

22,6 |

79,41 |

Срывается шифер и трубы |

|

4 |

6,7 |

24,12 |

Летят листья и пыль |

10 |

26,4 |

95,0 |

Деревья вырываются с корнем |

|

5 |

9,3 |

33,48 |

Качаются тонкие деревья |

11 |

30,5 |

109,8 |

Везде повреждения |

|

6 |

12,3 |

43,30 |

Качаются толстые ветви |

12 |

34,8 |

122,28 |

Большие повреждения, несчастья |

Среди вихревых бурь выделяются пыльные, которые можно рассматривать как огромные воздушные реки шириной до 500 км, перемещающиеся со скоростью около 60 км/ч. Как правило, такой поток переносит пыль и мелкообломочный материал из засушливых областей в полузасушливые и влажные. На высоте нескольких десятков сантиметров перемещаются щебень и грубый песок; до высоты 2 м летит песок, а выше (до 1, 5 км) - темное, плотное облако пыли. В зависимости от состава наиболее часто переносимых частиц различают черные бури, характерные для юга европейской части России, Прибайкалья (переносится чернозем); желтые, обычные для Средней Азии, Забайкалья (переносятся желто-бурые супеси и суглинки); красные (суглинки, окрашенные оксидами железа); белые, имеющие место среди обширных солончаков (переносится соль). Длительность пыльных бурь от нескольких часов до 10 суток. Скорость ветра обычно не превышает 40 м/с.

Пылевые бури практически не представляют непосредственной опасности для жизни людей, однако наносят громадный материальный ущерб. За последние 30-40 лет мощность гумусового (плодородного) слоя российских черноземов уменьшилась на 10-15 см, при этом содержание гумуса в почвах уменьшилось на треть. Считают, что такое снижение естественного плодородия почв соответствует недобору зерна в среднем по 10 ц с гектара. Значительная, а часто основная роль в этом явлении принадлежит пылевым бурям. Так, в результате целинной эпопеи было "сдуто", как минимум, 10 млн га пашни, часто превращенной после пыльных бурь в развеиваемые пески.

На водораздельных участках, где пыльные бури обладают небольшой скоростью, но повторяются довольно часто, выдуваются только наиболее легкие частицы почв. Те же из них, которые содержат тяжелые металлы, остаются. За счет этого происходит обогащение верхнего горизонта почв тяжелыми металлами до концентраций, вредных для организмов.

Своеобразной разновидностью вихревых бурь являютсяшквальные. Они характеризуются почти внезапным образованием, малой продолжительностью, но часто значительной разрушительной силой. Отмечаются они на море и на суше и часто сопровождаются грозой, ливнями, градом. Примером этого явления может служить шквальная буря в Подмосковье в 1937 г., когда скорость ветра достигала 35 м/с. С корнем вырывались громадные деревья, срывались крыши, выдавливались окна, температура понизилась на 12ЬС. Разрушения прослеживались более чем на 100 км. В 1999 г. наблюдалось шквальное усиление ветра 9-10 июня до 40 м/с в г. Усть-Куте. Были порваны линии электропередач, повалены столбы, поломаны деревья. В окнах выбиты стекла, прекратилось водоснабжение. Экономический ущерб городу оценен в 412 млн руб.

Употоковых бурь отсутствует вихревое тело, поэтому движение воздуха имеет вид потока. Среди них наиболее распространены бури, движущиеся по склонам сверху вниз (их часто называют стоковыми). Классическим примером потоковой бури служит так называемая новороссийская бора. Поступающий с севера холодный воздух, перевалив через западное окончание Кавказского хребта, скатывается к Цемесской бухте Черного моря и обрушивается на Новороссийск. При этом температура за несколько часов может понизиться более чем на 20ЬС. Брызги морской воды, срываемые ветром, порывы которого превышают 60 м/с, замерзают на портовых и городских строениях и на судах, не успевших выйти из бухты. Толщина образующегося льда в отдельных случаях превышает 4 м. Из-за обледенения корабли опрокидываются. Так, в 1848 г. была практически уничтожена черноморская эскадра (уцелели только флагманский фрегат "Мидия" и шхуна "Смелый", остальные были выброшены на берег или же, оледенев, утонули вместе с командами). Окна и двери многих зданий выдавливаются, громадные деревья, телеграфные столбы и крыши домов срываются ветром, переворачиваются железнодорожные вагоны. Только за последние десять лет бора аналогичной силы дважды обрушивалась на Новороссийск. Новороссийской боре аналогичны антарктическая, новоземельская, балхашская15.

Предсказать место развития шквальных бурь пока невозможно, а, следовательно, невозможно и принимать специальные предупреждающие меры безопасности. В отличие от шквальных потоковые бури типа новороссийской боры, во-первых, постоянно развиваются в одних и тех же местах, а, во-вторых, поступающие предупреждения позволяют судам покинуть бухты до начала бури. Все это позволяет при хорошей организации существенно уменьшить разрушительные последствия боры для жизнедеятельности людей.

Различие температур над Байкалом и над окружающей сушей является причиной образования барических градиентов, направленных в зависимости от времени года с суши на озеро (осенью и в начале зимы) или с озера на сушу (весной и в первую половину лета).

В зависимости от физико-географических особенностей района формирования различают несколько типов байкальских ветров. Один из них "верховик", ветер северного и северо-восточного направления. В средней части Байкала в Баргузинском заливе он иногда принимает восточное направление. Причем, если "верховик" возникает в результате выхода на озеро потока воздуха из долины р. Верхней Ангары, то он именуется "ангара", а ветер из долины р. Баргузин - "баргузином". Ветер противоположного "верховику" направления (юго-западный), дующий из Култукского залива, называется "култуком". Ветер, дующий на озеро с западного берега, называют "горным", а с восточного - "шелоником". Горный - ветер северо-западного направления с гор, подобен "боре". В тех местах, где горные хребты прорезаются долинами, создаются исключительно благоприятные условия для усиления "горных ветров", они имеют собственные названия. В частности, ветер в устье р. Сармы называется "сармой", ветер в устье р. Большой Голоустной называется "харахаихой". Для судоходства наиболее опасными являются ветры: "горный" и "сарма". Сильные ветры чаще всего фиксируются (60-80 дней в году) в средней части Байкала. Максимальное количество дней с сильным ветром приходится на весну и осень.

Одним из важных показателей, характеризующих это опасное явление погоды, является число дней со скоростью ветра, превышающей 15 м/с. Среднее число дней с таким ветром в целом по территории увеличивается с севера на юг. На севере области в зоне обширных лесных массивов сильный ветер в среднем отмечается не чаще 5 дней в год. На Иркутско-Черемховской равнине и по долинам р. Ангары и Лены, отличающихся меньшей залесенностью, повторяемость дней с сильным ветром возрастает до 10-30. Наиболее ветреным районом является котловина о. Байкал.

Если в Прибайкалье сильные ветра отмечаются довольно редко, то на Байкале, движение воздушных масс со скоростью свыше 30 м/с, происходит ежегодно. В частности, на ст. Сарма в 1966-1978 гг. они фиксировались 63, а на ст. Солнечная - 28. В этих пунктах зарегистрированы порывы ветра в 40 м/с. На некоторых станциях 1-2 раза за 13-летний период наблюдались шквалы со скоростями 30 м/с и более16.

Анализ опасных природных явлений, вызванных перемещением воздушных масс, позволяет сделать следующие выводы:

стихийные бедствия, связанные с быстрыми движениями воздушных масс, в силу своей распространенности представляют большую экологическую опасность;

уменьшить отрицательные последствия рассматриваемого природного явления в районах периодически повторяющихся катастроф можно благодаря постройке зданий и сооружений, выдерживающих соответствующие движения воздушных масс;

в регионе гибель людей происходит не в результате воздействия самих воздушных масс, но за счет аварий и разрушений, ими вызванных, следовательно, уменьшить количество человеческих смертей можно за счет заблаговременного предупреждения о грозящем природном явлении.

Однако эти меры не в состоянии полностью нейтрализовать разрушительные последствия быстрого движения воздушных масс.

Не менее опасны и стихийные бедствия, обусловленные перемещением вод в жидком и твердом состояниях.Обильные дожди (более 30 мм/сут) оказывают неблагоприятное воздействие на произрастание сельскохозяйственных культур, вызывают паводки, наводнения, сели и т. д. В Прибайкалье в 1941-1975 гг. обильные дожди отмечались повсеместно. Среднегодовое число дней с ними заметно увеличивается с севера на юг - от 0,4-0,5 до 1-1,3 в год. Наибольшая повторяемость обильных дождей характерна для наветренных склонов гор южного Прибайкалья. В Танхое она составляет 5, 4, а на Хамар-Дабане - даже 6, 7 дней за теплый период.

Начало периода выпадения обильных дождей приходится на май, а конец на сентябрь. Вероятность их увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени. Наибольшее число случаев наблюдается в июле (45%). Несколько реже (33%) в августе. Остальные (22%) выпадают в мае, июне и сентябре, причем в сентябре их в 5 раз больше, чем в мае.

Обильным дождям довольно часто сопутствуют грозы, град, сильный ветер. Наиболее опасен ливневый дождь (30 мм осадков за 1 ч) и осадки, полусуточные суммы которых равны или превышают 30 и 50 мм. В отдельные годы эти пределы значительно превосходятся, в Иркутске абсолютный максимум составил 82,5 мм, в Выдрино - 104,6 мм, а на Хамар-Дабане - даже 219,8 мм.

В регионе ливневый дождь явление достаточно редкое. Наибольшую опасность представляют обильные и продолжительные дожди, охватывающие обширные территории. Они являются причиной почти всех катастрофических паводков и наводнений. В частности, июльские дожди 1971 г., выпавшие в горных и предгорных районах Иркутской области, продолжались с небольшими перерывами с 17 по 28 июля. Их причиной стало прохождение через южные районы Прибайкалья трех циклонов. В результате этих дождей на реках Южного Прибайкалья и в бассейне р. Иркута сформировались интенсивные паводки, сопровождавшиеся в большинстве случаев катастрофическими подъемами уровней воды. Разгул стихии был дополнен сильными паводками и потоками, оплывинами, оползнями, обвалами, эрозионными разливами и переработкой берегов Байкала.

В холодный период года на смену ливням приходятобильные снегопады (10 и более мм/сут), которые создают неблагоприятные условия для коммунального хозяйства городов, автомобильного и железнодорожного транспорта, строительных, лесозаготовительных и других работ. Такие снегопады в регионе происходят редко - не чаще трех за 10 лет. Несколько больше их на Иркутско-Черемховской равнине (0,4-1,0 дней); на юго-восточном побережье оз. Байкал (2-4 дня ежегодно), а на наветренных склонах Хамар-Дабанского хребта - более 8 дней.

Снегопады с суточным количеством осадков более 20 мм - очень редкое явление. За многолетний период они зарегистрированы только в 60% пунктов наблюдения. В северных районах они не наблюдались совсем. На остальной территории - 2-5 раз за столетие. Лишь в отдельных пунктах юго-восточного побережья Байкала количество дней с обильными снегопадами превышает 0,4, а в районе Хамар-Дабана они повторяются ежегодно. Среди уникальных случаев целесообразно указать снегопад, выпавший в ночь с 30 сентября на 1 октября 1974 г. на южные районы Иркутской области и юго-западные Бурятии. Количество выпавших осадков на различных станциях наблюдений составило 25-64 мм. Неубранные сельхозкультуры оказались под снегом, на соответствующем участке Транссиба отмечались кратковременные остановки поездов. Произошел обрыв и провисание проводов ЛЭП, затруднялось и приостанавливалось движение автотранспорта. Отложение мокрого снега и сильный ветер вызвали массовые поломки ветвей и стволов деревьев.

Для ряда отраслей народного хозяйства метели и связанные с ними процессы снегопереноса относятся к опасным явлениям. Особенно страдает от них транспорт, движение которого нарушается или полностью прекращается из-за снежных заносов и плохой видимости. Немалый ущерб наносят метели и сельскому хозяйству, поскольку в одних случаях, сдувая снег и оголяя целые участки посевных площадей, они способствуют промерзанию почвы, а в других, наоборот, наметая большие сугробы, затрудняют зимний выпас скота.

Наиболее часто метели отмечаются в широких открытых ветрам речных долинах, на открытом побережье Байкала, где в среднем в год наблюдается 20-26 дней с метелями. Значительно реже метели свирепствуют в защищенных горных долинах Восточного Саяна и на лесных полянах (1-4 дня в год). На остальной территории области в течение года отмечается 10-20 дней с метелями. Метели особенно опасны при низких температурах, так как сухой снег легче поддается переносу ветром. При оттепелях снег уплотняется и метели бывают реже.

На большей части Прибайкалья преобладают метели со скоростью до 15-20 м/с. Только в отдельных пунктах (Сарма, Инга) в силу местных особенностей метели нередко сопровождаются ветрами большей скорости17.

Осадки могут выпадать и в такой достаточно редкой для Байкальской Сибири форме, как град.Град наносит серьезные повреждения сельскохозяйственным посевам и садам. В районах с сильными градобитиями ежегодно уничтожается или повреждается до 1% посевов. В Прибайкалье также наблюдались случаи выпадения сильного града. На ст. Непа 15 июня 1947 г. град, продолжавшийся всего 10 мин., обрушил на окрестную территорию градины, средний размер которых составил 15 мм. Градом были повреждены посевы ячменя, пшеницы и других сельскохозяйственных культур. На ст. Зима 23 июля 1955 г. сильный град с ливневым дождем продолжался 15 мин., масса градин составила 12-13 г, диаметр 5 см, в результате были повреждены сельхозпосевы, снесены толевые крыши у домов, оборваны провода. На ст. Сарма и в ее окрестностях 29 июля 1959 г. прошел сильный град. Он продолжался 7 мин., диаметр градин составил 2 см, в результате чего были выбиты стекла в домах. Причем град покрыл территорию слоем в 4-5 см. Из более близких к нам по времени случаев градобития можно упомянуть июньский шквал 1999 г. когда в д. Подволочной Усть-Удинского района выпал град диаметром 2 см.

Град в основном выпадает в мае - сентябре и очень редко - в апреле и в сентябре. Наибольшее число дней с градом бывает в июне, местами в мае и июле. Как правило, на 10 лет приходится 2-3 градовых дня. На побережье Байкала они наблюдаются не чаще 1 раза в 10 лет. Ранней весной и поздней осенью выпадение града фиксируется не чаще 3-5 раз за столетие18.

Обильные дожди и снегопады являются причиной такого опасного природного катаклизма, как наводнения.Наводнения представляют собой значительные временные затопления суши в результате подъема уровня воды в реках, озерах, морях. Непосредственными причинами поднятия уровня воды могут быть ураганы, бури, смерчи, цунами, ливни, быстрое снеготаяние, заторы и зажоры на реках.

На побережьях морей и крупных озер рассматриваемые природные явления могут вызвать ураганные волны, высота которых может приближаться к 15 м. В Китае в 1922 г. в результате нагона такой волны в дельте реки Хан и сопровождавшего ураган ливня началось наводнение. Произошли громадные разрушения, и погибло около 60 тыс. человек.

В Голландии штормовыми волнами в 1953 г. были разрушены дамбы и плотины. Вода, высота которой доходила до 9 м, проникла вглубь страны на 65 км, вызвав катастрофическое наводнение.

Типичным примером наводнений, вызываемых циклонами, может быть Санкт-Петербург с Финским заливом, вытянутым в направлении наиболее частого продвижения циклонов. Наводнение 1824 г., при котором погибло более 200 человек, описал А.С. Пушкин.

Быстрое таяние снегов, обычно сопровождаемое сильными дождями, вызывает многочисленные наводнения по всей России. Им способствует образование на реках ледяных заторов, мешающих быстрому продвижению вод к морским бассейнам. Подобную роль играют и зажоры, представляющие собой скопление в русле реки рыхлого губчатого льда внутриводного и донного происхождения. Для борьбы с наводнениями строят дамбы и плотины. Весной заранее взрывают лед. Также взрывами уничтожают заторы и зажоры.

Для Прибайкалья наводнения - практически ежегодное явление. Ущерб народному хозяйству, приносимый наводнениями разнообразен. Это повреждение и разрушение зданий и объектов, дорог, систем ЛЭП и связи, гибель урожая сельхозкультур, затраты на временную эвакуацию населения, потери от простоя, паралич хозяйственной деятельности и др. Так, в результате интенсивного таянья снегов в мае 1999 г. на р. Лене произошел подъем уровня воды на 50-100 см выше опасных отметок. На Нижней Тунгуске вода поднялась на 170 см выше опасного уровня. Наибольший ущерб был нанесен г. Киренску, был затоплен ряд микрорайонов и частично населенные пункты Змеиново, Сидорово, Банщиково19.

Наиболее опасные региональные дождевые паводки наблюдались в 1754, 1820, 1870 и 1952 гг. Примером локального выдающегося дождевого паводка являются значительные подъемы уровня воды на водотоках бассейна Уды в июле 1996 г. Начиная с 30-х гг. в регионе наблюдается тенденция уменьшения числа максимальных разливов. Обычно маловодные периоды сменяли многоводные. Поскольку в 1987-1996 гг. зарегистрировано рекордно малое количество высоких дождевых паводков, то, по мнению Я.М. Иванова, в начавшемся десятилетии следует ожидать увеличения числа экстремальных событий20.

Опасности затопления и подтопления в Иркутской области подвергаются 222 населенных пункта, в том числе города областного подчинения: Тулун, Киренск, Нижнеудинск, Иркутск, Усть-Кут, Черемхово, Зима, Ангарск. Периодически затапливаются сельхозугодья площадью более 350 км2. В зоне затопления проживают более 53 тыс. человек. Общая площадь затопляемых пойменных массивов превышает 25 тыс. км2 или около 4% общей площади области.

В качестве примеров паводковых наводнений, принесших наибольший ущерб экономике и населению за последние 30 лет, упомянем катастрофическое наводнение лета 1971 г. Было затоплено 33 населенных пункта, 82 промышленных предприятия, около 700 км автодорог. Из наводнений смешанного типа целесообразно отметить разливы р. Белая. Они происходят в весенне-летний период при выпадении большого количества осадков и интенсивного таянья снегов в предгорьях Саян. Это приводит к систематическому подтоплению населенных пунктов, автодорог, сельхозугодий и садоводств. Только в д. Мишелевка подвергаются затоплению до 200 домов с населением 1000 - 1200 чел., производственные здания и сооружения АО "Хайтинский завод" и др.21

В ряде мест наводнения сопровождаютсяселями, представляющими собой кратковременный большой разрушительной силы паводок с очень большим содержанием (до 75% общей массы) минеральных частиц и обломков горных пород. Эти бурные грязекаменные потоки, устремляющиеся по балкам (саям) и долинам горных рек вниз. Начало движения таких потоков обычно провоцируется либо продолжительными дождями (ливнями), либо таянием снегов и ледников. Масса перемещающегося грязекаменного потока может измеряться миллионами кубометров. Отличают грязевые, грязекаменные и водокаменные сели. Верхняя часть потока обычно движется в 5-7 раз быстрее нижней, поэтому за непродолжительное время в нижних частях скапливается громадное количество материала, движущегося со скоростью 0,5...5,0 м/с. В составе грязекаменного потока один из авторов наблюдал на Тянь-Шане валуны до 3-5 м в диаметре. Естественно, что такие потоки обладают огромной разрушительной силой.

Известны случаи, когда селевыми потоками были вызваны серьезные разрушения в таких городах, как Новороссийск, Ереван, Алма-Ата. В 1968 г. на Тянь-Шане селевой поток за считанные минуты полностью уничтожил поселок и красивейшее горное озеро Иссык, расположенные вблизи Алма-Аты. Людям, находящимся вблизи озера, спастись не удалось.

В горных и предгорных районах защита от селей относится к числу важнейших проблем. Обычно для этого строят плотины. Так, на реке Алмаатинке, по которой сели неоднократно передвигались к городу, в 1967 г. была возведена высокая плотина, уже через несколько лет спасшая город от чрезвычайно большого селевого потока. В других случаях по протяженным балкам - потенциальным местам схода селевых потоков - создают целую серию небольших плотин. Однако такие плотины не смогут удержать большой поток. Ранее же скопившийся выше плотины материал может только усилить интенсивность последующих разрушений. Следовательно, многочисленные, но небольшие плотины можно строить только там, где не ожидается схода больших грязекаменных потоков. Сели возникают только в горной местности, где существуют значительные перепады высот, позволяющие потокам бегущей воды получить огромную энергию. В нашем регионе эти природные бедствия проявляются в Саянах и на Хамар-Дабане.

Как показывает анализ источников, на территории Прибайкалья в XXI в. наблюдается рост повторяемости катастрофических наводнений, увеличение масштабов их разрушительного воздействия, которые обусловливаются рядом причин как природного, так и антропогенного характера.

Еще одним стихийным бедствием, вызываемым водными ресурсами, являютсялавины (или снежные обвалы), представляющие собой значительные массы снега, соскальзывающие с крутых склонов гор со средней скоростью 20-30 м/с и увлекающие за собой как новые порции снега, так и любые объекты, лежащие на ее пути. Различаютсухие (зимние) имокрые (весенние) лавины. Скорость движения сухой лавины до 80-100 м/с, мокрой - 10-20 м/с.

Лавины различаются по величине: крупные лавины - объем более 100 тыс. м3, средние - от 10 до 100 тыс. м3 и мелкие - менее 10 тыс. м3. Крупные лавины преобладают в осевых частях хребтов. Лавинная опасность усиливается сейсмичностью. Наибольшая лавинная опасность наступает в марте - мае. Активность лавинообразования может периодически ослабевать. В гольцовом поясе Станового Нагорья, Восточного Саяна и Хамар-Дабана лавины наблюдаются ежегодно. Нередка гибель людей под лавинами. Чаще всего жертвами лавин становятся альпинисты и туристы из региона и европейской части страны.

Лавины способны причинять крупный ущерб хозяйству. В частности, 6-7 апреля 1986 г. в бассейне р. Кунермы после сильного снегопада последовал массовый сход снежных лавин. На участке 994 - 996 км БАМа две лавины перекрыли железную и автомобильную дороги протяженностью около 600 м. Разрушено несколько столбов контактной сети, оборваны провода, вынесено большое количество обломочного материала. Объем лавин составил 240 и 547 тыс. куб. м.23

К страшным и уникальным природным явлениям, происходящим в Прибайкалье, относятсягрозы. Их физический механизм изучен пока недостаточно. До сих пор отсутствует и систематизация особенностей распределения грозовой деятельности в пространстве и во времени. В пределах Прибайкалья грозовая деятельность наиболее развита в предгорьях Восточного Саяна и его высокогорной части. Здесь в среднем в год наблюдается 24-29 дней с грозами. Несколько меньше, но сравнительно часто отмечаются грозы в Предбайкальской впадине (20-24 дня). Очагом пониженной грозовой деятельности является оз. Байкал и юго-восточная часть Иркутско-Черемховской равнины. Минимум гроз на Байкале объясняется тем, что над холодной поверхностью озера летом наблюдается инверсия температуры, затрудняющая восходящие движения воздуха. Меньше всего гроз в северной части озера (9-11 дней), в средней и южной - несколько больше (14-15) и лишь на наветренных юго-восточных склонах озера грозы наблюдаются сравнительно часто (18-22 дня в году).

Начинается грозовая деятельность, как правило, в мае и заканчивается в сентябре. В горах Восточного Саяна и на берегах Байкала в апреле и октябре грозы наблюдаются 3-4 раза за столетие. Часто грозы длятся от 15 до 120 минут. Грозы продолжительностью 4-7 ч наблюдались менее чем в 10% случаев, а более 10 ч - наблюдались лишь в горах и составляют 0,1-0,3% случаев. В 40-60% грозы возникают в период от 14 до 20 ч, т.е. во второй половине дня и вечером, значительно реже (3-10%) - ночью и утром24.

В завершение анализа аномальных, редких и опасных природных явлений уместно упомянуть о проявлениях космического воздействия. Из многих вероятных и маловероятныхкосмических катастроф рассмотрим только связанные с падением на Землю метеоритов, которые в большинстве своем достигают поверхности планеты в виде космической пыли. Ее выпадает ежесуточно сотни тонн. Крупные метеориты довольно редки. Самый большой из них массой 59 т обнаружен на юго-западе Африки. Исторически вполне вероятны падения на Землю крупных метеоритов, способных вызвать планетарные катастрофы. Следы их, называемые астроблемами, отчетливо видны на фотографиях поверхности Земли из космоса.

Падение метеоритов, приведших к образованию кратеров, несомненно, вызывало возмущения атмосферы планеты и, вероятно, сопровождалось ураганами, бурями, смерчами, землетрясениями со всеми их обычными последствиями. Кроме того, поднимавшееся в воздух при ударе громадное количество пыли резко уменьшало прозрачность атмосферы и проникновение на поверхность Земли солнечных лучей. Это, без сомнений, должно было вызвать изменение температурного режима.

Кроме того, принимая гипотезу Альвареса, связывающего великое меловое вымирание (в том числе динозавров) с падением гигантского метеорита, следует учитывать и изменение химического состава поверхности Земли за счет материала метеорита. Как показывают расчеты, резкого повышения в почвах того времени иридия (содержание Ir в каменных метеоритах в тысячи раз больше, чем в литосфере Земли) было достаточно для биологических катастроф.

Следует отметить, что, по данным А.И. Перельмана, иридиевые аномалии планетарного масштаба известны на границе венда и кембрия (570 млн лет), перми и триаса (248 млн лет), в туроне меловой системы (90 млн лет), в эоцене нижнего кайнозоя (40 млн лет)25. Вполне вероятно, что они были последствиями гигантских космических катастроф. Такие катастрофы крайне редки и предотвратить их человечество пока не в силах.

Учитывая значительность территории Прибайкалья, можно предположить, что падение небесных камней и пыли, происходит здесь достаточно часто, хотя бы недавний факт падения метеорита в Бодайбинском районе, зафиксированный специалистами ВСФ РАН в 2003 г. Однако в связи с низкой и неравномерной плотностью населения региона большинство фактов падения метеоритов остается неизвестным.

Рассмотрение фактов воздействия на население Прибайкалья природных катаклизмов дает основание сделать следующие выводы:

Природные катаклизмы свойственны всем периодам истории Земли, и являются естественной частью ее развития как космического объекта.

Практически все рассмотренные природные катастрофы опасны для жизнедеятельности людей.

Человечество познало природу многих стихийных бедствий и научилось их предсказывать. Часть из них (например, селевые потоки) можно в настоящее время предотвращать, полностью обеспечивая условия для безопасной жизнедеятельности.

Последствия многих природных бедствий, в первую очередь тех, которые периодически повторяются в одних и тех же районах, можно значительно ослабить. В таких районах необходима организация жизнедеятельности, учитывающая периодичность повторения бедствий.

Для снижения разрушительных последствий природных катаклизмов необходима организация эффективного постоянного мониторинга окружающей среды.

Эффективность борьбы со стихийными бедствиями принципиально повышается при использовании технологических решений (защитных сооружений, гибких и усиленных конструкций, средств оперативного оповещения и др.)

На территории региона опасные природные события происходят практически ежедневно, следовательно, имеют характер постоянной угрозы и нуждаются в повсеместном и эффективном мониторинге и оперативной, реакции на их возникновение.

Если на сегодня в плане природных катаклизмов перед человечеством стоит задачапредвидеть стихийные бедствия, противостоять им и минимизировать ущерб ими наносимый, то в отношении антропогенных угроз - ситуация принципиально иная.

Практически вся хозяйственная деятельность непосредственно или косвенно воздействует на изменение различных физических и геофизических факторов, во многом определяющих безопасность жизнедеятельности. К таким факторам в первую очередь относятся вибрация, шум, электромагнитные излучения. Практически все они имеют природные аналоги и не были бы опасными, если бы не их высокая интенсивность. Начиная со второй половины XX в., в число особо распространенных техногенных физических факторов попало ионизирующее излучение, хотя в природе есть и его многочисленные аналоги, не связанные с жизнедеятельностью людей.

Существует еще одна особенность негативно действующих на человека техногенных факторов. Она заключается в том, что их максимальное воздействие, как правило, происходит в местах наибольшей концентрации населения: городах и поселках городского типа, в которых в России в 2001 г. проживало 109 млн человек, или 74% всего ее населения, а в Иркутской области - 79,3%26.

Интенсивное изменение физических и геофизических факторов жизнедеятельности произошло в XX в. Именно в это время началось широкое использование электрической, а затем и ядерной энергии; стали применяться новые строительные материалы и конструкции; появилось множество самых разнообразных машин и приборов, используемых как на производстве, так и в быту. Столь поздно начавшееся и необычно быстро развивающееся изменение рассматриваемых факторов не позволило еще установить все последствия его воздействия на безопасность жизнедеятельности. Однако уже сегодня ясно, что не учитывать воздействия техногенного изменения физических и геофизических факторов на безопасность жизнедеятельности нельзя. Ясно и то, что необходимо проводить нормирование воздействия этих факторов и не допускать выхода изменений за определенные рамки.

В последние годы было установлено, что одинаковые (в абсолютном выражении) физические и геофизические изменения в различных ландшафтно-геохимических условиях могут по-разному воздействовать на безопасность жизнедеятельности. Это наглядно видно на примере воздействия одинаковых изменений техногенного радиоактивного загрязнения в различных геохимических ландшафтах. На территории России выделяются 4 ландшафтно-геохимические зоны с различным природным гамма-излучением. Одинаковое по абсолютному значению радиоактивное загрязнение в гораздо большей степени уменьшит безопасность жизнедеятельности в ландшафтно-геохимических зонах с повышенной и высокой природной радиацией. В разных ландшафтно-геохимических условиях по-разному будет происходить вынос и концентрация техногенных радионуклидов. При этом особо важную роль будут играть природные и техногенные геохимические барьеры.

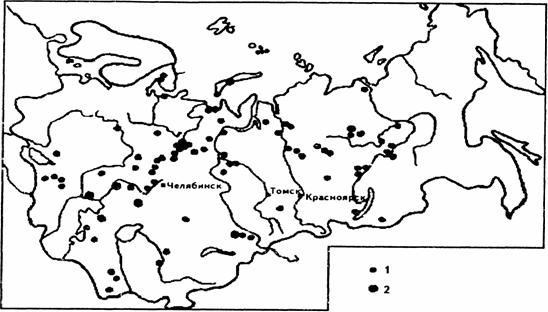

Таким образом, важнейшим негативным последствием развития цивилизации в ХХ в. стало антропогенное загрязнение, получившее глобальное распространение (см. рис. 1). Оно не только сопутствует хозяйственной деятельности человека, но и стало лимитирующим явлением ее развития и причиной снижения качества жизни. По подсчетам Е.В. Пинекера, в России к 1997 г. скопилось 80 млрд т мусора, из которых ежегодно перерабатывается только 2 млрд т, хотя годовая "производительность" отходов в стране составляет 7 млрд т.27

Техногенноерадиоактивное загрязнение биосферы - одно из самых опасных для ныне существующего блока всего живого вещества.Радиация - это поток корпускулярной (альфа-, бета-, гамма-лучи, нейтроны) электромагнитной энергии.

Установлено, что даже незначительное повышение радиации сильно влияет на генетический аппарат организмов, в том числе и людей. Еще в работах Н.В. Тимофеева-Ресовского было показано, что для мутаций не существует "индифферентных" доз. Число мутаций во многом определяется суммарной дозой, а не жесткостью и интенсивностью облучения. Следовательно, говоря о радиоактивном загрязнении и его последствиях, в первую очередь необходимо иметь в виду не обычные химические особенности радиоактивных элементов, а их радиоактивное излучение. Поэтому даже при повышении концентраций радиоактивных элементов (изотопов), еще не страшном по изменению абсолютного разброса, появляется реальная угроза для здоровья и жизни человека вообще.

В.В. Иванов, ссылаясь на работы многих исследователей, пишет: "У генетически хорошо изученных биообъектов 1% мутаций вызывается дозой -10 рентген, у млекопитающих и человека, вероятно, ниже. Дозы -100 рентген, полученные большинством индивидов популяции в течение многих поколений, вызовут изменения генотипического состава популяции и неблагоприятное изменение признаков, что было уточнено и развито после Чернобыля"29.

Как же происходит радиоактивное загрязнение? Чего следует остерегаться людям в производственной деятельности и в выборе места жительства? К основным из них принято относить:

Таким образом, загрязнять радиоизотопами среду своего обитания и уменьшать безопасность жизнедеятельности человек начинает с разработки месторождений. Опасность радиоактивного загрязнения увеличивается на протяжении всего времени использования радиоактивных элементов. Она не исчезает и после захоронения радиоактивных материалов.

С учетом перспективы, к наиболее важным, связанным с радиоактивным загрязнением, следует отнести именно проблемы захоронения радиоактивных отходов. Такие отходы возникают еще при разработке месторождений, а по мере использования радиоактивных элементов масса их непрерывно растет. Отходы, образующиеся на разных этапах работ с радиоактивными элементами, имеют много специфических особенностей, которые мы не будем рассматривать. Но для всех них характерно возникновение в местах захоронения обстановки, опасной для жизнедеятельности большинства организмов, и в первую очередь для людей. Значительная часть всех захоронений радиоактивных веществ будет представлять опасность многие тысячелетия.

Для захоронения часто (особенно за рубежом) используется океан. Поэтому сначала кратко рассмотрим влияние урана на жизнедеятельность морских организмов. У региона нет выхода на побережье океана, однако ежегодно завозится большое количество морепродуктов.

Сразу отметим, что воздействие урана на живые организмы имеет как химический характер, так и радиационный. С точки зрения первой части такого воздействия, уран - тяжелый элемент, удаленный от "линии жизни". Следовательно, повышение его концентрации негативно воздействует на все живые организмы. В отдельных частях биосферы организмы (а точнее живое вещество в целом) привыкли к изменениям концентраций этого металла (с позиций его химического воздействия).

Изучая радиационное воздействие урана на организмы, исследователи отмечают, что наибольшее воздействие на организмы оказывает не сам уран, а дочерние изотопы, образующиеся в результате его распада. Считается также, что воздействие каждого из них имеет индивидуальный характер. Мы же будем подразумевать суммарное воздействие и самого урана, и продуктов его распада.

В водных бассейнах и реках уран, начиная с концентрации 0,5 мг/л, задерживает рост сапрофитной микрофлоры. При концентрации около 1мг/л у многих водных организмов затруднено поглощение кислорода, при 100 мг/л полностью прекращается рост микрофлоры. Из воды уран, как и другие химические элементы, поглощается организмами. Наибольшее количество урана в водных организмах характерно для водорослей. Однако в пищевой цепи его концентрация уменьшается в направлении водоросли > животные организмы бентоса > рыбы. В конечном результате все радионуклиды переходят в осадок.

Увеличение в водах концентрации урана по сравнению с природной (кларковой) в сотни раз подавляет жизнедеятельность большинства организмов (исключение составляют лишь некоторые адаптировавшиеся виды и синезеленые водоросли). При этом рыбы теряют способность к воспроизводству. Для ряда организмов, проживающих на суше и в аквальных ландшафтах, значения летальных доз приведены на рис. 2. Н.Ф. Реймерс (1990) приводит данные о влиянии на человека разных суммарных степеней разового облучения: 450 Бэр - тяжелая степень (погибает 50% облученных людей), 100 - нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни, 75 - кратковременные изменения состава крови, 30 - облучение при рентгеноскопии желудка, 25 - допустимое разовое аварийное облучение персонала, 10 - допустимое разовое аварийное облучение населения31.

Последствия радиоактивного загрязнения весьма обширны и чрезвычайно многообразны. К настоящему времени установлено, что радиация нарушает все известные типы иммунитета, а это предопределяет развитие самых разнообразных заболеваний с тяжелыми последствиями. При этом загрязнение различными радиоактивными элементами может привести к разным последствиям. Опаснейшей особенностью радиационного облучения является то, что вызванные им изменения (заболевания) в организме имеют генетический характер, а при их передаче из поколения в поколение возможен даже нарастающий эффект. Радиоактивное воздействие усиливается рядом посторонних факторов: наличием предыдущего облучения, избытком (а иногда и недостатком) в организме ряда элементов, курением и т.д.

Наибольшие масштабы загрязнения, а следовательно, и наибольшее воздействие на безопасность жизнедеятельности характерны для наземных ядерных взрывов, аварий на АЭС и на подвижных ядерных устройствах. Так, после взрывов водородных бомб радиоактивные осадки, по расчетам Л.П. Рихванова, осаждаются на территории с радиусом от центра взрыва около 10 тыс. км.32 В результате взрыва на острове Бикини на площади 25 600 км2 образовалась зона со смертельной дозой облучения, а радиоактивность воды в радиусе порядка 2 тыс. км даже через два месяца превышала допустимую дозу для питьевой воды в 20 раз.

В Англии, удаленной более чем на 8 тыс. км от районов взрывов, общее количество только Sг90 за 4 года испытаний увеличилось в 7 раз. При этом техногенные радионуклиды скапливались не только в почвах, воде и растениях, но и по пищевым цепям передавались рыбам, животным, людям и даже были зафиксированы в молоке.

Наиболее изучены и описаны в открытой печати последствия Чернобыльской катастрофы. Отметим некоторые из них, оказавшие наибольшее влияние на безопасность жизнедеятельности (А.В. Яблоков, 1995, 1997; Ядерная энциклопедия, 1996 и др.).

1. На загрязненных территориях увеличились количество спонтанных абортов и частота бесплодия (в 5,5 раза в загрязненных районах Белоруссии).

2. Среди новорожденных увеличилось число ослабленных и больных (раздвоение губы и неба, удвоение почек и мочеточников, появление дополнительных пальцев, аномалии нервной и кровеносной систем), а также с синдромом Дауна, с психическими расстройствами.

3. Возросло число онкологических заболеваний. Так, на загрязненных территориях Белоруссии число детей и подростков, заболевших раком щитовидной железы, повысилось в десятки и сотни раз.

4. В Брестской области в 2 раза увеличилось число ненормальных хромосом у новорожденных.

5. Уровень мутации ДНК в загрязненных районах Белоруссии увеличился в среднем в 2 раза.

6. На территориях с загрязнением 5 Кu/км2 и более у детей утрачен иммунитет, выражено отставание в физическом и половом развитии.

7. На Украине за 10 лет после аварии умерло 125 тыс. пострадавших. При этом смертность среди "чернобыльцев" возросла в 6,8 раза по сравнению с общей смертностью на Украине. В 65 раз повысилось число онкологических больных.

При подземных ядерных взрывах фон гамма-излучения обычно не очень меняется. Однако специальные исследования показали, что это лишь видимое благополучие. В районе подземных взрывов содержание плутония в почвах оказалось сопоставимым с его содержанием в районе Чернобыля. Загрязнение подземных вод и нефти при подземных взрывах для увеличения нефтеотдачи из пластов, по мнению ряда исследователей, приводит к экологическому ущербу, перекрывающему все полученные выгоды. Распределение подземных ядерных взрывов на территории СССР дано В.И. Булатовым (1993) (см. рис. 3).

Проблемы радиационной опасности в нашей стране, к сожалению, до сих пор не получили официальной объективной оценки, а тем более разрешения. И это несмотря на то, что выдающиеся ученые, обладающие соответствующей информацией, однозначно предупреждали все человечество о вероятном приближении ядерной катастрофы.

Еще в 1922 г. величайший мыслитель В.И. Вернадский указывал ученым-ядерщикам на огромнейшую ответственность за использование атомной энергии. Позже выдающийся физик, лауреат Нобелевской и Государственных премий П.Л. Капица назвал наши АЭС "атомными бомбами, дающими электричество". Как страшнейшую катастрофу рассматривал радиоактивное загрязнение еще один выдающийся физик и политический деятель А.Д. Сахаров. В 1993 г. А.В. Яблоков (длительное время государственный советник по экологической безопасности, руководитель правительственной комиссии по проблемам захоронения радиоактивных отходов в морях, омывающих Россию), обобщая информацию о данной проблеме, писал: "Принципиально ясно: радиационное загрязнение в России - загрязнение N1. Чернобыльские осадки легли на тысячи квадратных километров, из которых многие надолго выведены из народнохозяйственного использования, огромные территории загрязнены или подвержены загрязнению на Южном Урале в результате ряда радиационных аварий и сброса высокорадиоактивных отходов в бассейн р. Тобол. Опалила радиация и российские земли, соседствующие на Алтае с Семипалатинским полигоном. Крупный, всероссийского масштаба, источник радиоактивного загрязнения Новоземельский полигон. Результаты давних здешних наземных и воздушных испытаний будут ощущаться еще долго через биоаккумуляцию радионуклидов в экосистемах Севера. А загрязнение Енисея на протяжении сотен, а может быть и тысяч километров в результате производства оружейного плутония в Красноярске-26? Или загрязнение подземной среды в результате закачки в нее жидких РАО в Красноярске-26 и Томске-7. А почти сотни подземных ядерных взрывов "в мирных целях", оставивших радиоактивные оспины практически по всей стране".

Несколько позже А.В. Яблоков (1997) разоблачил мифы ученых-лоббистов атомной энергетики о безопасности использования ядерных технологий. Довольно подробно техногенное радиоактивное загрязнение России и его вероятные последствия для безопасности жизнедеятельности рассмотрены в обстоятельной работе В.В. Иванова "Экологическая геохимия элементов" (1997).

Эти публикации, как и все сказанное выше, позволяют считать проблемы радиоэкологии важнейшими для безопасности жизнедеятельности, особенно в нашей стране. Учитывая это, многие ученые занимались изучением разных сторон как развития ядерного загрязнения территорий, так и его последствий. Особо следует отметить работы А.И. Перельмана с сотрудниками, в частности, показавшие, что миграция и концентрация радионуклидов определяются конкретной ландшафтно-геохимической обстановкой в загрязняемом регионе.

Следует помнить, что любой человек непрерывно находится под воздействием ионизирующей радиации. Поэтому необходимо знать шкалу облучения человека (см. табл. 3).

В настоящее время издано значительное количество работ, посвященных проблемам нормирования ионизирующего излучения для безопасности жизнедеятельности. Чернобыльская катастрофа показала, что многие нормы следует пересмотреть. Пока же нормирование производится в основном в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-96.

Таблица 3.

Шкала степени облучения человека ионизирующей радиацией33

|

Просмотр одного хоккейного матча по ТВ |

1 мкбэр |

|

Фоновое облучение за год |

100 мбэр |

|

Допустимое облучение населения в нормальных условиях за год |

500 мбэр |

|

Облучение при рентгенографии зубов |

3 бэр |

|

Допустимое облучение персонала в нормальных условиях за год |

5 бэр |

|

Допустимое аварийное облучение населения (разовое) |

10 бэр |

|

Допустимое аварийное облучение персонала (разовое) |

25 бэр |

|

Облучение при рентгеноскопии желудка (местное) |

30 бэр |

|

Кратковременные незначительные изменения состава крови |

75 бэр |

|

Нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни |

100 бэр |

|

Тяжелая степень лучевой болезни (гибель 50% облученных) |

450 бэр |

В Иркутской области основным источником радиоактивного загрязнения природной среды является медленный процесс выведения из стратосферы продуктов испытаний ядерного оружия, проводившихся в предыдущие годы; оседая на поверхности почвы, они загрязняют ее, и при ветровом подъеме попадают в воздушный бассейн. Загрязнение поверхностных вод суши обусловлено смывом радиоактивного элемента стронция-90, находящегося на подстилающей поверхности, атмосферными осадками и паводковыми водами.

Контроль за уровнем радиации производится в 58 пунктах (станциях) Иркутской области и Бурятии, а за выпадением радиоактивных продуктов - в 20 пунктах, за радиоактивным загрязнением поверхностных вод в 1 пункте.

Дополнительное радиоактивное загрязнение создают тепловые электростанции во время отопительного сезона. Все остальные источники радиоактивного загрязнения относятся к локальным и не загрязняют окружающую среду радионуклидами, хотя при изменении обстоятельств они могут стать опасными. К таким потенциальным источникам относятся: подземные ядерные взрывы для нужд промышленности в Усть-Кутском и Осинском районах, рудник и промышленная площадка бывшего горно-обогатительного комбината в пос. Белозиминский Тулунского района, ГУП "Ангарский электролизный химический комбинат" и пункт хранения радиоактивных веществ УГП СК "Радон". Всего в области работает более 100 предприятий, использующих в своей деятельности радиоактивные вещества.

Основным источником радиоактивных веществ в Байкальском регионе является унитарное государственное предприятие "Радон". Оно осуществляет деятельность по временному и длительному хранению радиоактивных отходов (РАО), а также транспортировке радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений. Комбинат обслуживает Иркутскую и Читинскую области, Якутскую, Тувинскую и Бурятскую республики. Пункт хранения расположен в 35 км к северу от г. Иркутска. Его общая площадь - 20,5 га. Площадь зоны строгого режима, в которой расположены радиационноопасные объекты - 5,3 га. Санитарно-защитная зона, расположенная вокруг зоны строго режима, имеет радиус 1 км и площадь - 280 га. Всего имеется 9 хранилищ различных типов. Только одно из них полностью заполнено и законсервировано34.

Другим опасным результатом научно-технических трансформаций стало накоплениетяжелых металлов в организме, приводящее к страшным последствиям. Основная причина попадания их в биосферу - деятельность человека (см. табл. 4). Особенно хорошо известно отрицательное воздействие свинца на биосферу. Он в отличие от других тяжелых металлов таких, как медь, марганец и цинк, оказывает на человека непосредственное влияние. Особенно хорошо это влияние прослеживается там, где наблюдаются высокие концентрации свинца, т.е. в городах и промышленных центрах.

Таблица 4.

Сравнительная оценка значений потока микроэлементов в естественных условиях

и в результате антропогенной деятельности, в т/год-1 (по Д.М. Андерсону)35

|

Элемент |

Горнорудная добыча |

Антропогенные выбросы в атмосферу |

Дождевой сток |

Речной сток |

|

Цинк |

5 000 |

730 |

1 000 |

370 |

|

Свинец |

3 000 |

400 |

310 |

180 |

|

Хром |

2 000 |

50 |

120 |

7 |

|

Мышьяк |

60 |

50 |

190 |

15 |

|

Кадмий |

14 |

4 |

- |

≤ 40 |

|

Ртуть |

9 |

10 |

1 |

3 |

Из всего производимого промышленностью свинца примерно 50% используется повторно. Остальные 50% попадают в природную среду в виде аэрозоля, который образуется в результате применения антидетонирующих добавок в бензине, а также в ходе литейного производства. Время пребывания в атмосфере аэрозоля, содержащего свинец, составляет от 7 до 30 суток, поскольку он поглощается наземными или водными экосистемами.

В организм животных свинец попадает главным образом с листьями растений, на которых он оседает. Особенно страдает от загрязнения свинцом городское население. Свинец может попасть в организм человека вместе с растениями, используемыми в пищу. Дети, играющие в запыленных городских районах, могут непосредственно поглощать большое количество свинца из воздуха. Незначительное количество свинца может попадать в организм при чтении книг и газет, поскольку типографский шрифт содержит свинец.

Свинец - это наиболее распространенный, но, к сожалению, не единственный тяжелый металл, содержащийся в биосфере. Заражение тяжелыми металлами происходит непосредственно при поглощении этих металлов организмами. Такие элементы, как кадмий и ртуть, являются к тому же биологически активными веществами. Эти металлы накапливаются в тканях животных в том числе человека в результате их поступления через растительную или другую пищу. Поэтому антропогенное рассеивание широко распространенной в Приангарье ртути приводит к массовому отравлению или угрозе отравления всего живого. На долю Иркутской области приходится 1/4 поступления техногенной ртути в окружающую среду Сибири. Главными загрязнителями природной среды являются ОАО "Усольехимпром" и "Саянскхимпром", за время работы которых суммарные механические потери превысили 1 тыс. т запасы сульфидной ртути в шламонакопителях - 2 тыс. т, сбросы со сточными водами - 37 т, выбросы в атмосферу составили порядка 75 т. Общее поступление ртути в Братское водохранилище от этих предприятий превысило 80 т.

Наиболее загрязненным участком Братского водохранилища по уровню загрязнения донных отложений ртутью является Верхнеангарский - от пос. Каменка до о. Осиновский, где концентрация ртути колеблется в пределах 0,28-4,4 мг/кг. Ситуация усугубляется большим объемом органического вещества, затопленного в водохранилище, включая 16-20 млн м3 древесины.

С загрязнением донных отложений коррелирует содержание ртути в рыбе и планктоне. Более 16% отловленной в 1997 г. в Братском водохранилище рыбы имело содержание ртути, превышающее ПДК. На участке высокого загрязнения донных отложений (район массового лова) доля такой рыбы превысила 50%. Наблюдались случаи поступления загрязненной рыбы на Балаганский рыбзавод, что привело к его закрытию.

До 40% дикой водоплавающей птицы, исследованной в районе пос. Балаганск, содержало ртуть в концентрациях, превышающих МДУ36.

Среди специалистов господствуют различные мнения о последствияхискусственных магнитных полей, образующихся под влиянием магнитных материалов и систем, используемых людьми в процессе жизнедеятельности. Каких-либо существенных воздействий постоянных магнитных полей на безопасность жизнедеятельности пока достоверно не выявлено. В результате техногенеза формируются импульсные и переменные магнитные поля. При продолжительном воздействии переменного магнитного поля возможны осложнения, связанные со зрительными ощущениями.

Необходимо отметить, что при продолжительном постоянном воздействии магнитного поля с напряженностью, превышающей предельно допустимые уровни, могут проявляться расстройства нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. По данным С.В. Белова с соавторами (1999), в этих условиях могут возникнуть нарушения пищеварительного тракта и изменения в крови. Чаще же появляются ощущения зуда, бледность (иногда синюшность) кожи, отечность.

Напряженность магнитного поля на рабочем месте не должна превышать 8 кА/м (СН-1742-77). В связи с этим необходимо отметить, что напряженность магнитного поля линий электропередач до 750 кВ опасности для человека не представляет.

Линии электропередач с напряжением 1 150 кВ, открытые распределительные устройства, ряд измерительных приборов и т.п. устройства являются источникамиэлектромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц). Длительное воздействие таких полей на людей может привести к ряду изменений в их организме: расстройству сна, болям в области сердца и головы, вялости, снижению памяти и даже развитию злокачественных опухолей. Ряд исследователей, отмечая, что негативные последствия воздействия техногенных электромагнитных волн часто локализируются в отдельных органах (сердце, глаза, голова), считают это результатом наложения техногенных волн на волны, излучаемые этими органами в процессе жизнедеятельности.